Vom tödlichen Risiko, Pop-Star zu sein

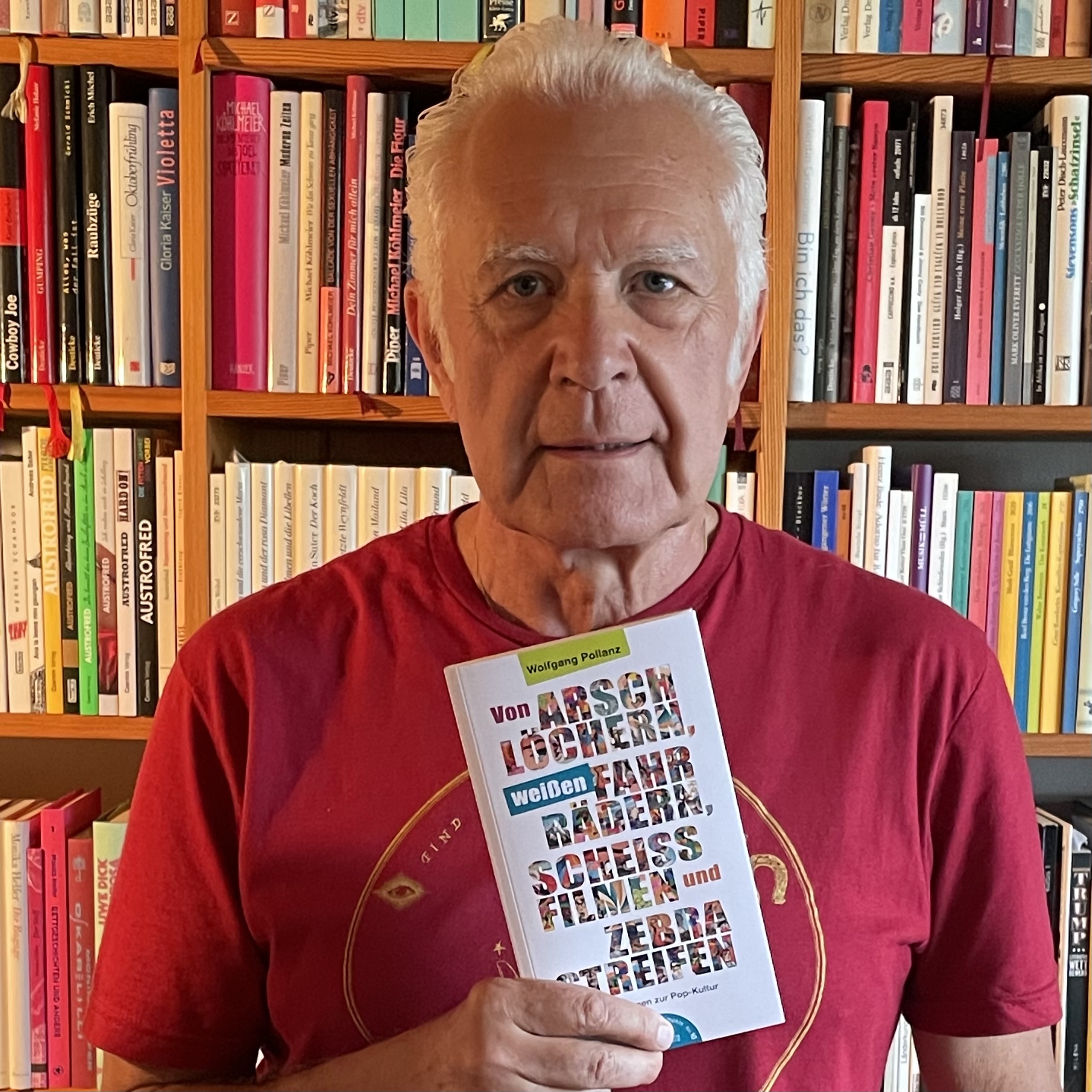

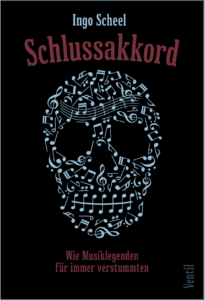

Den „Schlussakkord“ in den Biographien frühverstorbener Musiker beschreibt der Musikjournalist Ingo Scheel in einem Buch - mit Wissenslücken.

Mit beschwingter Note in den Tod: Pop-Musiker ist nicht der Beruf mit der höchsten Lebenserwartung. © Ventil Verlag

„Echte Rock ’n‘ Roll-Fans wollen keine Karriere nach Plan, sie schreien nach dem raketengleichen Aufstieg und wollen die Bruchlandung – und genau das bekamen sie bei Jim Morrison.“

Sehr treffend erklärt der britische Journalist Dylan Jones in einer ziemlich kritischen Biographie über den Doors-Sänger Jim Morrison (mit dem deutschen Titel „Jim Morrison – Poet und Rockrebell“ und dem viel schöneren Original-Titel „Dark Star“), was die Faszination an früh und oft unter mysteriösen Umständen verstorbenen Pop-Stars ausmacht. Warum uns diese vorzeitigen Abgänge so fesseln; warum wir – mit etwas schlechtem Gewissen ob unserer niedrigen voyeuristischen Gelüste – Bücher wie „Schlussakkord“ vom deutschen Musikjournalisten Ingo Scheel verschlingen.

Jim Morrison ist naheliegenderweise ein prominenter Beiträger zum „Schlussakkord“, wie der gesamte „Club 27“ (der im Alter von 27 Jahren verstorbenen Pop-Stars): Grunge-Ikone Kurt Cobain, Blues-Königin Janis Joplin, Gitarrengott Jimi Hendrix, Rolling Stone Brian Jones, Soul-Sängerin Amy Winehouse.

Weitere Protagonisten des im Ventil Verlag erschienenen Buches sind die gewichtige „Mama“ Cass Elliott vom psychedelischen kalifornischen Folk-Pop-Quartett The Mamas And The Papas, Nick Drake, Whitney Houston, Otis Redding, Stone Temple Pilots-Sänger Scott Weiland, G.G. Allin, Sid Vicious, Keith Moon, die unvollendeten potentiellen Titanen Richie Valens (vollendete Lebensjahre: 17), Buddy Holly (22) und „The Big Bopper“ J. P. Richardson (29), alle Opfer des selben Flugzeugunglücks, sowie die deutsche Sängerin Alexandra, die ebenso bei einem Verkehrsunfall starb wie der große Rock’n’Roller Eddie Cochran und Bassist Cliff Burton, dessen Band Metallica 1986 gerade im Begriff war, weltweit durchzustarten.

Nicht wenige der im Buch behandelten Künstler* sind durch Gewalt zu Tode gekommen: Sam Cooke, Darrell Banks, Marvin Gaye, John Lennon, die sehr jungen Sängerinnen Cathy Wayne und Christina Grimmie, Beatles-Wegbegleiter Mal Evans, möglicherweise auch der unter rätselhaften Umständen verstorbene Bobby Fuller, bekannt durch den Hit „I Fought The Law“.

Eher spärlich vertreten sind dagegen auf den insgesamt 232 Seiten Akteure, die selbst Hand an sich gelegt haben – neben Cobain finden wir hier Sound-Wizard Joe Meek und INXS-Sänger Michael Hutchence.

Viele Abwesende: Elvis Presley, Freddie Mercury…

Was sofort ins Auge fällt, ist, wer nicht vorkommt: Elvis Presley, Freddie Mercury, Marc Bolan; auch nicht die unglückliche Cranberries-Sängerin Dolores O’Riordan, die wie Whitney Houston in einer Badewanne ertrunken ist. Kein Ian Curtis, kein einziges der vielen Verbrechensopfer aus dem HipHop wie Tupac Shakur oder The Notorious B.I.G., auch nicht Reggae-Star Peter Tosh, der mehrere Jahre Bob Marleys Weg bei den Wailers begleitet hatte, ehe er als Solist Erfolg hatte und 1987 von einem Gangster, dem er jahrelang geholfen hatte, beraubt, misshandelt und erschossen wurde.

Und recht eigentlich gehörten unbedingt auch Prince, Michael Jackson und George Michael in eine solche Auflistung, denn Anfang und selbst noch späte 50 (wie Prince) sind nach westlichen Standards kein Regelalter, um den Löffel abzugeben.

Da an einer Stelle im Buch von einem „nächsten Mal“ die Rede ist, werden diese Lücken möglicherweise in einem oder gar mehreren Fortsetzungs-Werken geschlossen.

Nicht die Stars machen das Kraut fett…

Ist auch der letzte Tag im Leben John Lennons in seltener Detailgenauigkeit nacherzählt und wird bei Janis Joplin eine in ihrer Absurdität fast lustige Unfall-Tod-Theorie aufgeworfen, so sind es nicht die Geschichten über die Superstars, die Scheels Kompilation interessant machen, denn die hat man schon oft gehört bzw. gelesen. Besonders abgestanden mutet der Abschnitt über Morrison an. Zudem enthält er einen faktischen Fehler, denn der Sänger und Poet aus L.A. kam nicht schon im März 1970, sondern erst ein Jahr später in seine finale Destination Paris.

Ist auch der letzte Tag im Leben John Lennons in seltener Detailgenauigkeit nacherzählt und wird bei Janis Joplin eine in ihrer Absurdität fast lustige Unfall-Tod-Theorie aufgeworfen, so sind es nicht die Geschichten über die Superstars, die Scheels Kompilation interessant machen, denn die hat man schon oft gehört bzw. gelesen. Besonders abgestanden mutet der Abschnitt über Morrison an. Zudem enthält er einen faktischen Fehler, denn der Sänger und Poet aus L.A. kam nicht schon im März 1970, sondern erst ein Jahr später in seine finale Destination Paris.

Dazu offenbart der u.a. für das „MINT Magazin“, „stern“ und „laut.de“ tätige Autor, der früher Sänger und Drummer einer Punk-Band war, an manchen Stellen nachgerade peinliche Wissensdefizite. So bezeichnet er den famosen Sänger und Songschreiber Julian Cope, einen wesentlichen Protagonisten der britischen New Wave und Neo-Psychedelica, als „Musikjournalisten“, nur weil dieser einmal ein Buch über Krautrock geschrieben hat.

Bei solcher Distanz zu pophistorischen Basics darf von Scheel erst recht kein Spezial-Wissen erwartet werden: Etwa, dass die formidable amerikanische Rock-Band The Czars „Mein Freund, der Baum“ gecovert hat, einen Klassiker der deutschen Schlager-, Chanson- und Drama-Pop-Sängerin Alexandra. Dieses Defizit sticht indes insofern ins Auge, als Scheel einige weniger bedeutende Coverversionen dieses Songs, der postum zu einer Art Hymne der Öko-Bewegung geworden ist, anführt (etwa von „Blümchen“ Jasmin Wagner). Und auch, weil die Version der Czars akzentfrei in Originalsprache gehalten ist: Deren mittlerweile bereits lange als Solist erfolgreicher Sänger John Grant, der in Berlin studiert hat, kann (noch immer) besser Deutsch als etwa vier Fünftel aller Österreicher.

John Grant hat notabene noch einen Bezug zu einer im Buch erwähnten Figur, nämlich GG Allin. Über diesen in unseren Breiten kaum bekannten Exzess-Bruder und Provokateur zieht Grant etwas lästerlich im Song „Snug Slacks“ auf seiner hervorragenden LP „Grey Tickles, Black Pressure“ (2015) her.

… sondern die (vermeintlichen) Nebendarsteller

Die Kapitel über Figuren wie GG Allin repräsentieren die starke Seite von „Schlussakkord“: Geschichten über die Nebendarsteller, die Halb- und Unbekannten – hoffnungsvolle Talente, die es mangels Lebensalters noch nicht nach oben geschafft hatten, von quälenden Selbstzweifeln gemarterte Künstlerexistenzen wie Nick Drake oder ausgefreakte Außenseiter mit eklatant defizitär veranlagter Anpassungsfähigkeit an die Gesellschaft und die Gesetze des Show-Biz.

Allin, 1956 in New Hampshire geboren, gehörte eindeutig in die letztere Kategorie. Das bedingte schon seine Herkunft als Sohn eines psychopathischen religiösen Fanatikers. Nach einer Adoleszenz als Drogendealer und Dieb verdingte er sich mit Spoken-Word-Performances und als Vokalist von Hardcore-Bands, die so sympathische Namen wie The Texas Nazis, The Scumfucs oder The Murder Junkies trugen. Er defäkierte wiederholt auf offener Bühne (nachdem er Abführmittel eingenommen hatte), attackierte das Publikum und musste wegen Körperverletzung und sexuellen Missbrauchs einer Frau für eineinhalb Jahre ins Gefängnis. Am 28. Juni 1993 starb er nach einem vorzeitig beendeten Konzert bei einer Party in New York an einer Überdosis Heroin. Sein Lebensziel, auf der Bühne Suizid zu begehen, hat er solchermaßen freilich verfehlt.

Während Geschichten wie diese oder die des exzentrisch-paranoiden Soundmagiers, Produzenten, Labelchefs und Songwriters Joe Meek, der – genau am achten Todestag des von ihm verehrten Buddy Holly – zuerst seine Vermieterin und anschließend sich selbst erschoss, wie von einer unerbittlichen Immanenz getrieben scheinen, offenbaren andere, wie grausam und absurd die Launen des Schicksals sein können.

Opfer von Heckenschützen und Psychopathen

Die 20-jährige australische Cathy Wayne stand vor einer vielversprechenden Karriere als Sängerin, als sie 1969 nach Vietnam ging, um vor amerikanischen Truppen – die ihr Heimatland unterstützte – aufzutreten. Bei einer Show in einem Offiziersclub traf sie eine Kugel, die mit Sicherheit nicht ihr gegolten hatte. Wer sie abgefeuert hatte, ist nie zweifelsfrei geklärt worden.

Die 22-jährige Sängerin, Pianistin und Songwriterin Christina Grimmie absolvierte im Anschluss an ein Konzert in Floridas Hauptstadt Orlando am 10. Juni 2016 ein sogenanntes Meet & Greet. So nennt man arrangierte Treffen von Stars und Fans mit dem Zweck, Nähe zu suggerieren. Diese Nähe wurde für Grimmie zur tödlichen Falle, als der 27-jährige Supermarktangestellte James Loibl, der sie mit psychopathischer Obsession verehrte, eine Waffe zog, sie mit mehreren Schüssen traf und sich anschließend selbst richtete.

Berührend ist das Kapitel über Scott Weiland, den ewig strauchelnden, am 3. Dezember 2015 an einem Drogencocktail verstorbenen Sänger der Grunge-Band Stone Temple Pilots. 2008 hat ihn Scheel persönlich zum Gespräch getroffen: „Zum Abschied drückt er mich ganz fest, ich lege meine Arme um seinen etwas knochigen Rücken, eine überraschende Geste, eine Herzlichkeit, die mich fast überrumpelt.“

Auch lustig übrigens – und beeindruckend bildhaft -, wie Scheel das Genre, mit dem die Stone Temple Pilots assoziiert werden, am Beispiel von Nirvana beschreibt: „Würde man Punk und Metal und Garage Rock, eine Prise Pop, ein Achtelliter Classic Rock, einen Eimer Batteriesäure, etwas Honig, drei mittelgroße Stahlfedern, zwei Kilo Sägespäne, ein paar rostige Rasierklingen und eine Kanne schwarzen Kaffee zusammen in eine alte Wäscheschleuder geben und bei halbgeöffnetem Deckel auf Stufe 3 laufen lassen, es klänge ungefähr so wie ihre Musik, die bald schon einen eigenen Namen hat: Grunge.“

* Weibliche Form mitgemeint

Mit beschwingter Note in den Tod: Pop-Musiker ist nicht der Beruf mit der höchsten Lebenserwartung. © Ventil Verlag

Interessant sind die Geschichten über die Nebendarsteller, die früh verglühten Hoffnungen, die Halb- und Unbekannten, die Unanpassungsfähigen.